contema diez

Éramos tres. La luna mediaba entre nosotros, pero ahí estábamos: Érika recuperando la tranquilidad en dosis azuladas, entrando y saliendo de una piscinita que agotaba el verano de una manera modesta pero eficaz. Yo, escribiendo, más bien explorando aún el ordenador portátil de segunda mano donde me las arreglaba para ir dejando impresiones, todavía recientes. Y él.

En su día apenas nos entregamos a la pena. Era porque, de alguna forma, los dos lo compartíamos, a él, después de todos estos años. Y no se había ido. Aunque esto puede pensarse sólo un decir. Ahora me concentraba en unos relatos que él había dejado inacabados. Junto a William, que se ocupaba de deslizar su lengua por los resquicios de las teclas del ordenador, donde se depositaban los restos del desayuno.

Los cuentos consistían a veces en unas cuantas líneas que desembocaban en una escena, finalmente interrumpida. Era desazonante. Cuando más apuntaba todo a una resolución, el cuento había sido dejado a medias, y a veces parecía que conscientemente.

Por las noches, en los momentos más tranquilos del día, cuando se escuchaban los últimos chapoteos de Érika, mientras yo paseaba a William (o era él el que me paseaba muchas veces), repasaba la absurda escena: ella haciendo creer al editor que él seguía bien y que podía entregarle los relatos. Fue un momento malo, pero ya se recobró. No, hablarle no puede, ya sabe. Pero le dejará un mail. Que después nos arreglábamos para escribir a dúo, repensando bien cada palabra, hasta dejarle al textito un sabor a vida, que conseguíamos transmitir al editor, al parecer. Y yo continuándolos; bien, en un intento siempre estéril, acurrucándome en cada capilla de la catedral de párrafos a la que me entregaba siempre que me veía con fuerzas, para acabar postrado ante la inconclusión perfecta de mi suegro. Siempre me esperaba la vía más adecuada de dejar sin solución algo que se está larvando magistralmente. Y no acaba. Así, como veinte veces.

Varias pensé en que esa era su voluntad. Su estilo. Otras, me dije –como para decir en voz alta a Érika, pero sin atreverme nunca– que yo era sólo un periodista marginal e intentar esa secreta reanudación era un fiasco.

Mediado ya el otoño, desistí, pero también fue un secreto ese decaimiento.

Para Érika yo continuaba con la continuación de los cuentos. Aunque sólo me entretenía en leerlos una y otra vez para añadir, si acaso, una coma redentora, que me salvaba parcialmente de la mentira. Pero el espacio en blanco seguía ocupando su exacta dimensión en cada archivo. Eran así. Había que dejarlos así. La cosa no tenía más vuelta. En otro correo apócrifo al editor le asegurábamos el final. Que yo también pensaba mío, pero Érika, inconsciente (recuerdo que así la motejaba curiosamente, como un insulto cariñoso, su padre), siempre sabía adornar con la mejor sonrisa esos momentos. Así que la miraba como si ya –ya sí– fuera concluyendo, y ella se quedaba tranquila. En esa paz transcurrió hasta el invierno y al llegar la primavera mi desazón era tan enorme que me agarrotaba los dedos y no me permitía ni pulsar sobre las comas.

Intenté, en instantes tanto de felicidad como de derrota, comunicarle mi abandono, pero me fue imposible. El editor llamó un viernes por la tarde dando por hecho que el lunes tendría el manuscrito. Ese fin de semana quise disfrutar de la dicha de Érika antes de desvelarle la gran mentira. Además, tuve una gran idea para los cuentos: proceder al borrado completo del disco duro del ordenador, que era el que guardaba el original, porque en nuestro infierno y paraíso de esos días no habíamos ingeniado imprimirlos.

Me sumergí en el vaporoso oporto, muy bueno para estos casos, antes de recorrer por última vez las bóvedas y contrafuertes de mi padre político, trabados de tal manera que dejaban, siempre, entrever el cielo de lo inacabado, que a mi me parecía casi hermoso entre los efluvios, a punto de apretar la tecla definitiva.

De inmediato, repasaba las líneas finales del último relato. Y había aparecido uno, no dos, tres párrafos que lo completaban. De la mejor manera posible. Luego, sirviendo el oporto para que no se quebrara aquella ensoñación, fui retrocediendo, y en cada final truncado encontraba a menudo siete, dieciocho, veinticinco líneas que iban conduciendo al personaje hasta su plenitud y a la anécdota a su desencadenamiento. Atravesé el crucero de las narraciones, seguí, siempre hacia atrás, hasta llegar al primero de los apólogos, que también acababa de terminar. En su relectura entusiasmada estaba cuando ya lo próximo fueron dos dedos de Érika que me despertaba tocándome la frente.

Ella, tan eficaz como siempre, ya había redactado el correo donde adjuntaba los cuentos para el editor. Ni siquiera eran las nueve de ese día, lunes.

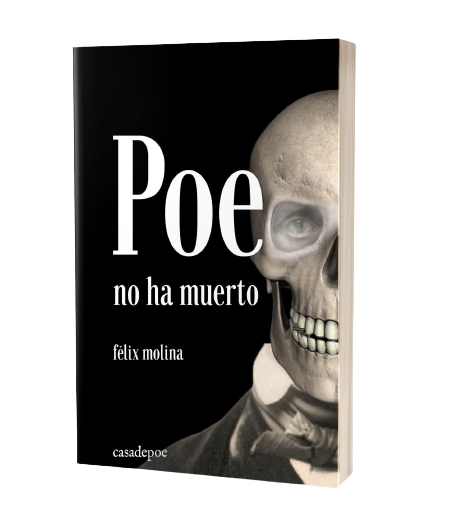

El librito se publicó, póstumo, aquel verano, el mismo en que mi mujer dejó de fingir la muerte de su padre. Yo no volví a escribir una sola línea, ni siquiera para el periódico.

Y fue entonces que