Tierra de libros

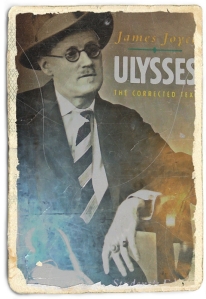

Ulysses | James Joyce, editado por Sylvia Beach en París, Francia, Europa (1922)

¿Literatura en tiempo de crisis? ¿No es la propia literatura un síntoma, una emocionante glosa sobre el cambio, la transfiguración, el devenir que es toda crisis?

En 1922, James Joyce, después de un intenso peregrinaje vital y literario, arrancó de este ajetreado tapiz retazos de la exacerbada conciencia jesuítica, de la agitación del hombre moderno moviéndose en el día de una ciudad y todo un aleph de tradiciones literarias –a veces casi chismorreos – y consiguió con todo ello que una editora de Baltimore, Sylvia Beach, fuera la playa donde iban no a morir, sino a renacer las olas de la novela contemporánea: era el Ulysses.

Su pericia es la de un escritor que –ante todo– escucha y va engarzando sobre el anillo gastado de la literatura nuevos dijes que son también nuevas voces que el hombre y la mujer de hoy necesitaban modular: un comercial errante, haciendo de cada triste (o alegre, según se mire) hora de su vida una epopeya; un estudiante al que la palabra y la conciencia tienen preso; una penélope disfrazada de cantante vulgar, pero viva. Sobre este fresco, Joyce suelta brochazos de todo calibre: el monólogo interior que felizmente le pide prestado a Édouard Dujardin, ensoñaciones líricas de un joven poeta, restos del viejo catecismo, metamorfosis de cabaret, viejas carcasas de los ecos periodísticos de sociedad… Es este acarreo, literario y de ideas, lo que viene a conformar el alma crítica, la que se forja entre la duda, la inquietud sobre lo que nos ha llegado –lo que hemos recibido– y todo aquello que vamos a generar. La novela de Joyce ya es canónica, y tuvo su continuación en muchas capitales lingüísticas de la literatura –Alfred Döblin la asumió en alemán con su Berlin Alexanderplatz (1928); Luis Martín-Santos la aventó en español en su Tiempo de silencio (1961).

Pero nos queda de todo ello el sentido de su búsqueda, la necesidad de expresarnos a pesar de lo que titubea, de lo que no acaba de despertar, de lo urgente y precario. Desde entonces la literatura no se interpreta exclusivamente como un museo, un ente cultural estático, sino como un fenómeno, mutante y devorador, una especie de ave fénix en el que nos extinguimos pero nunca acabamos de renacer. Han llegado cibertiempos, horas que se transmiten en un segundo de conexión, y también años de escasez (monetaria y tal vez ideológica), pero el caldo primigenio, la sopa original sobre la que verter los pocos o muchos fideos de nuestro ahora rabioso ya estaba servida. Por encima de la indolencia o el desperezo, de la estrella mortal que nos guie a la nada, se elevan experiencias como las propiciadas por un pujante mundo editorial, el de la literatura amazon, el de las novelas-chat, el de la prosa tejida al compás de los correos electrónicos y volcada en una historia.

Pero nos queda de todo ello el sentido de su búsqueda, la necesidad de expresarnos a pesar de lo que titubea, de lo que no acaba de despertar, de lo urgente y precario. Desde entonces la literatura no se interpreta exclusivamente como un museo, un ente cultural estático, sino como un fenómeno, mutante y devorador, una especie de ave fénix en el que nos extinguimos pero nunca acabamos de renacer. Han llegado cibertiempos, horas que se transmiten en un segundo de conexión, y también años de escasez (monetaria y tal vez ideológica), pero el caldo primigenio, la sopa original sobre la que verter los pocos o muchos fideos de nuestro ahora rabioso ya estaba servida. Por encima de la indolencia o el desperezo, de la estrella mortal que nos guie a la nada, se elevan experiencias como las propiciadas por un pujante mundo editorial, el de la literatura amazon, el de las novelas-chat, el de la prosa tejida al compás de los correos electrónicos y volcada en una historia.

Seguirán nombres que ya han hecho un estilo de esto, y emergen como maestros, al menos en una forma de entender el trasiego que es toda la literatura desde la posmodernidad: el físico y pospoeta Agustín Fernández Mallo , propiciador de la Generación Nocilla, montada sobre la hiperfragmentaria novela Nocilla dream (2006), primera de una serie de publicaciones que da nombre a este movimiento y hace precisamente del acarreo un principio narrativo vital, no ajeno, por ejemplo, al universo siempre sorpresivo de un cuentista como Eloy Tizón y su Velocidad de los jardines (1992); o, en una línea más social, más inmersa en problemáticas y urgencias del hoy y el aquí, el sevillano Isaac Rosa , que no desdeña ni mucho menos la osadía formal posmoderna pero lleva su expresión a un cauce donde parece implicarse más aceradamente en el mundo que comparece en sus novelas –y que debe de ser el nuestro, como en La habitación oscura (2013).

Reducir el concepto de crisis a la pobreza, a cualquiera de las formas de la miseria, no puede sino hacernos más míseros. Nos queda, como se dijo, la palabra, y, por encima de cualquier merma, como siempre desde que la humanidad se puso en pie sobre este planeta, la posibilidad del logos, de figurar el caos que nos habita sin ceder a la desesperanza –última y ya sí definitiva– del silencio total.

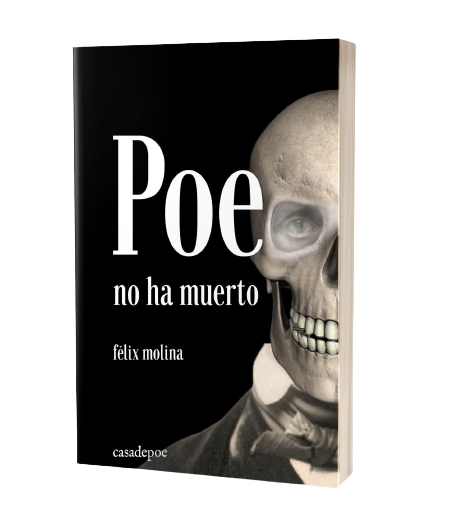

Perdóname amigo, perdóname félix, y que me perdone también Joyce (que vive eterno en mi mesita de noche), con su Ulysses, que no acabo, tal vez ni empiezo a leer, y no veo el día en qué lo pueda acabar, perdóname te decía, si después de leer (y aun antes de haber empezado) tu exposición, la memoria se me ha ido a otro tiempo y lugar (ya sabes que lo mío es la evocación). Ese «nos queda la palabra», -ME QUEDA LA PALABRA- retumba en mi cabeza, enseguida, al instante, pero no, mis recuerdos no son para Blas de Otero (mis lecturas eran otras entonces), acordes, el sonido rasgado en una guitarra y una voz, una voz que se hace sentir en el Olimpia, sí en París (joder… siempre París, eh!), esa voz que ahora va a ser díficil sacar de la cabeza, aquí estoy canturreando (a pesar de lo mal que lo hago) por Paco Ibáñez y te agradezco que me recuerdes que, al menos, -me queda la palabra- Gracias.

Perdóname tú a mí, admirado Jesús y admirador de París (qué blog el tuyo, para perderse una y otra vez), por la respuesta tardía -cuando uno tiene el tiempo no tiene el medio. Era evidente que yo cité a Blas de Otero, pero, claro, también tenía en la cabeza -y en el corazón, si existe- la voz de Paco Ibáñez…

Gracias por esta lectura tan especial, y el comentario tan bellamente ilustrado, y te vuelvo a desear (si es deseable y posible) ese rebrote y regalo de la «Évocation de Paris») Un placer verte por acá, un abrazo!

PD. Como una confidencia. Muchas veces pienso que ni es necesario que leamos el «Ulysses», él ya se ha ocupado de leernos a nosotros, mundanos del siglo XX y posteriores…

Hola Félix, gracias por esta entrada (y por el blog); sólo he echado en falta una ligera mención a las dos novelas de nuestra literatura que son herederas directas del Ulysses: Adán Buenosayres, del argentino Leopoldo Marechal; y Larva, del vigués Julián Ríos. Ambas (y ambos) son excelentes y su lectura es hoy en día muy necesaria. ¡Un abrazo!

Cierto: y conozco esa maravilla que es «Larva». A su modo, el «Ulysses» ha recalado (y esta sería una buena metáfora en una novela con tanta aspiración marítima) tanto en la escritura del pasado y este siglo que pueden citarse muchos «herederos» de su temática y estilo. De hecho, Eugenio, mi deseo primero era realizar un recorrido por esa herencia, cosa que no dejo de desear, y para ello tendré en cuenta en ese momento a Marechal y Julián Ríos. Te agradezco por ello el iluminador comentario, un abrazo!

Reblogueó esto en Biblioteca.

Muchísimas gracias por el reblogueo, José Antonio. Un abrazo!

Excelente artículo en torno a Joyce; su escritura es como la superficie de las esculturas de Giacometti: vibrante, viva, con aristas, donde palpita «lo humano». Muchas gracias, siempre es un placer leerte.

Un abrazo.

Gracias a ti por la lectura y el comentario. Joyce es inspirador en muchas cosas, y la primera -pienso- en darle a la historia la dimensión humana que tiene que tener. Es cierto: creó personajes, pero ya viven como personas mismas en nuestro recuerdo y visitar Dublín, por ejemplo, es recordarlas familiarmente, casi. Gracias de nuevo!

[…] por Cervantes en su prosa, lo mismo que tres siglos y unas décadas después haría Joyce en su Ulysses con la prensa acartonada, los folletines de andar por casa y otra prosa de diversa granja. Lo mismo […]

Gracias, Félix, por el enlace que me trajo hasta aquí. Veo que he cometido un error (adjudicable a mi ignorancia, pero no por ello menos error) con respecto a la paternidad de el monólogo interior, ya veré qué aprendo de todo ello.

Veo que compartimos un par de puntos de vista, entre ellos la diferencia entre los grandes libros y la literatura que tú bien calificas como literatura amazon. Pero las similitudes terminan allí; ya que tu texto y la profundidad de la mirada es muy superior en tu caso; de allí mi agradecimiento por haberme traído hasta aquí.

Me llevo, también, el estupendo diálogo que has mantenido con tus lectores. Iba a hacer alguna referencia al Adán Buenosayres, pero veo que Eugenio ya lo ha hecho.

Ahora, es cuestión de conseguir algo de tiempo extra para visitar este sitio tuyo que promete delicias varias.

Un fuerte abrazo.

Muchas gracias a ti por el comentario. Joyce, como Borges, son dos compañías de siempre, entre mis lecturas. Ahora también lo viene siendo este Blog de Arena, que casi de diario añade reflexión y ganas de profundizar en muchos autores que iba olvidando y destacas siempre en tus entradas. Otro abrazo fuerte.

[…] En 1922 hace lo propio (o mejor, lo impropio) con Joyce, el novelista, y en secuencia: primero es la masa de una cabeza, volcada melancólicamente hacia lo profundo (aunque también, si pensamos en Joyce, podría estar simplemente mirándose el agujero de un zapato); más tarde hay dos retratos de Joyce: el escritor pulcro, acorbatado, que mira con alguna confianza el horizonte sobre su bigote y tras sus gafas. Y su sombra, la ráfaga negra cerniéndose como un animal en la pared harinosa de quien acaba de escribir el Ulysses. […]